|

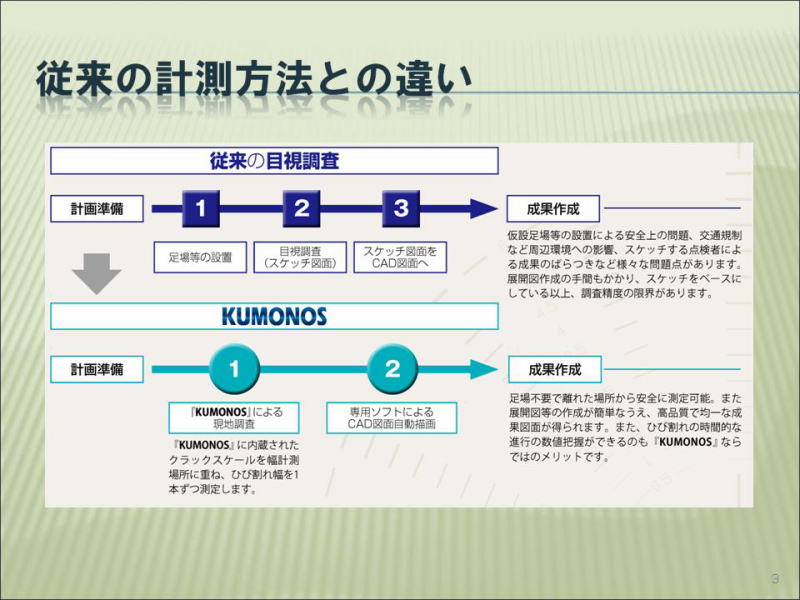

従来の調査方法による場合 |

|

クモノスシステムによる調査の場合 |

|

目視及び近接目視による調査で、クラックを直接計測しスケッチにより図面を作成する方法 |

|

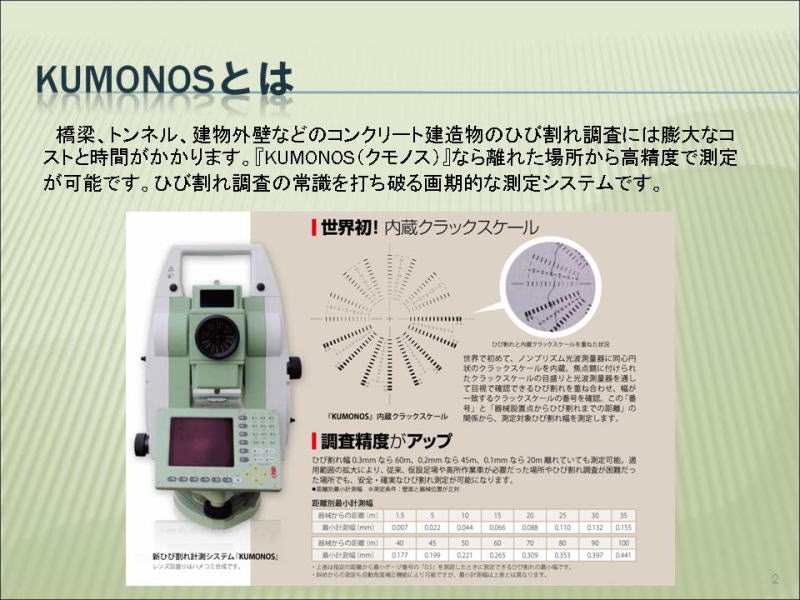

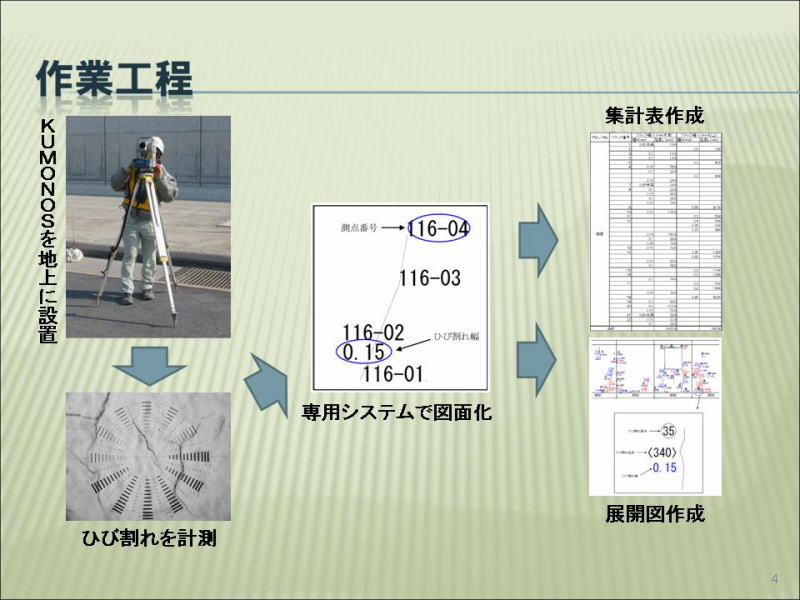

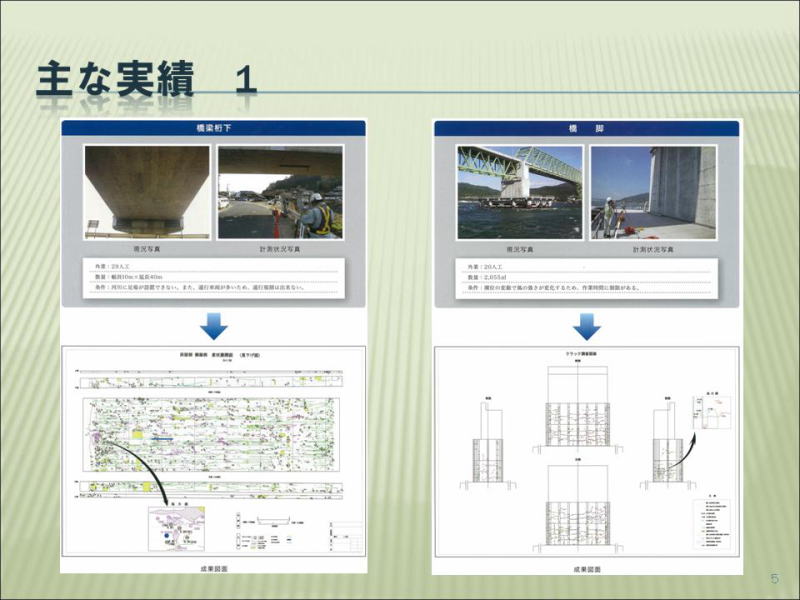

クラックゲージ内臓の測量機器により離れた場所から調査し、3次元データを取得し図面を作成する方法 |

|

|

|

|

|

《成果の比較》 |

|

|

| × |

離れた場所からの調査では詳細が判別しにくい |

○ |

50m離れた場所からも、クラックの幅の計測が可 |

| × |

スケッチによるため位置情報を持たない図面となり定期調査等でクラックの進行を比較しにくい |

○ |

測量機器によるデータのため、定期調査を行えばクラックの進行が、幅、長さの変化を明確に把握できる |

| × |

調査成果が他に活用できない |

△ |

調査対象物の管理図面等と組み合わせが可能なため、施設管理システム等に発展可能 |

| ○ |

足場や高所作業車を使って直接調査できるため、クラックの深さの把握が可能 |

× |

クラックの深さは調査できないため、幅からの推計及び専門家の経験則が必要 |

|

《経済比較》 |

|

|

| △ |

足場または高所作業車等が必要なため高価となる |

○ |

地上より見えない場所のみ足場等による補則が必要であるが、全体としては従来の1/2以下 |

| ○ |

補修を同時に実施する場合は無駄がない |

△ |

補修は別途とするが補修必要箇所の把握が容易であるため、最低限度の足場等で可能 |

|

《安全性の比較》 |

|

|

| × |

高所での作業の場合危険度は高い |

○ |

限られた箇所のみ高所作業となるため、危険度は軽減される |

|

《作業の利便性》 |

|

|

| × |

足場や高所作業車が必要なため道路上での調査の場合交通規制が必要となる |

○ |

集中して何台もの機械で調査できるため道路上での作業でも短時間で実施可能 |

| △ |

谷あいの橋梁等の点検の際足場が組めない場合、特殊車両による調査となるが、通行止め等の道路規制が必要となる |

○ |

足場を必要としない |